Международный союз электросвязи (ITU) начал процедуру одобрения нового стандарта G.fast, в рамках которого доступ в глобальную сеть можно будет осуществлять по имеющимся наземным телефонным сетям с теоретической скоростью до 1 Гбит/с. Ожидается, что эксплуатация стандарта ITU-T G.9701 окажется более экономически эффективной, чем оптоволоконных линий. Поскольку стационарными телефонами по всему миру по-прежнему пользуются множество людей, для них отпадёт необходимость в проведении выделенных линий для доступа в сеть. Первой волной доступа в Интернет по телефонным линиям стал ADSL, стандартизированный в 1999 году, входящая скорость которого составляла 8 Мбит/с, а исходящая 1,3 Мбит/с. В ADSL применялась специальная технология модуляции, использовавшая около 1 МГц полосы пропускания в диапазоне частот 25-1104 КГц. Для голосового телефонного общения используется только частоты от 30 Гц до 4 КГц, так что использование ADSL не мешало привычному телефонному общению. Затем в стандартах VDSL, ADSL2 и VDSL2 были представлены более продвинутые методы модуляции, повысившие ширину полосы пропускания и скорость доступа. До настоящего времени верхом технологий доступа по телефонным сетям являлся стандарт VDSL2, использовавший полосу пропускания 30 МГц для получения скорости 200 Мбит/с. Это теоретическая скорость, в реальности же провайдеры предлагают не более 100 Мбит/с.

В G.fast скорость надеются увеличить до 1 Гбит/с (500 Мбит/с в реальности), задействуя 106 МГц. Возможной проблемой может стать пересечение частот с FM-радио (87,5-108 МГц) и «пробки» при передаче данных по множеству линий на высоких скоростях. Из-за использования высоких частот есть и другая проблема: физические ограничения позволяют делать такие линии довольно короткими, около 250 м. В итоге «последняя миля» в данном случае превращается в «четверть километра». Несмотря на это, окончательная спецификация G.fast должна быть принята в будущем году, прежде чем начнётся выпуск поддерживающего её коммуникационного оборудования. Будет ли стандарт использоваться в массовом сегменте в реальности, остаётся открытым вопросом. Учитывая, сколько средств провайдеры вложили в оптоволоконные сети, вряд ли они будут спешить расстаться с ними, пока данные вложения не окупятся.

Компания AMD анонсировала вчера совместную работу с SK Hynix в сфере разработки нового поколения 3D-памяти многоярусного типа (Stacked Memory) и продуктов на её основе. Сейчас существует потребность в большой пропускной способности памяти в APU производства AMD и графических видеокартах, и именно эту потребность позволит удовлетворить память подобного типа. Такая память постепенно начинает поставляться в программируемых пользователем устройствах ППВМ (чипах FPGA), однако они не относятся пока к сфере потребительской электроники. Память HBM (high bandwidth memory) представляет собой несколько чипов, расположенных вертикально один поверх другого на основании одной печатной платы. Помимо экономии места происходит и сокращение уровня энергопотребления и тепловыделения. Например, на современных видеокартах с объёмом памяти более 4 Гб чипы располагаются также на обратной стороне печатной платы, повышая её температуру. Использование многоярусной 3D-памяти позволит избежать этого недостатка. Естественно, главное преимущество 3D-памяти – производительность, превышающая показатели памяти GDDR5. Начало промышленного производства ожидается в 2015 году, в процессе производства будет использоваться технология 3D TSV и стандарт Wide I/O. Пропускная способность будет варьироваться в диапазоне 128-256 Гб/с при ширине шины памяти в 1024 бит и поддержке до восьми слоёв памяти. Первое применение на массовом рынке многоярусная 3D-память с большой долей вероятности найдёт именно в видеокартах. Ими могут стать карты будущего поколения AMD на графических чипах Pirate Islands, выпускаемые по 20 техпроцессу. Подобное решение в этом году уже обещала Nvidia, в технологических планах которой на 2016 год значится GPU Volta с пропускной способностью многоярусной памяти в 1 Тб/с, тогда как в самой быстрой на данный момент видеокарте GeForce GTX 780 Ti она составляет 336 Гб/с.

Поскольку смартфоны являются сейчас наиболее быстрорастущим рынком вычислительных устройств, именно сюда направлены взоры множества игровых разработчиков. Помимо самих смартфонов, начинают появляться специализированные игровые приставки на операционной системе Android, такие как Nvidia Shield или M.O.J.O., продажи которой стартовали на прошлой неделе. Для тех же, кому для игры вполне достаточно имеющихся у них мобильных устройств, но при этом удобство управления оставляет желать лучшего, выпускаются специализированные аксессуары, анонсы которых в последнее время случаются всё чаще и чаще. Хотя оба контроллера, ссылки на которые даны выше, предназначены для аппаратов iPhone, поскольку именно они привлекают разработчиков больше всего за счёт наиболее платёжеспособной пользовательской базы, ОС Android также не забыта. Вполне логично, что здесь в распространении игровых аксессуаров больше других заинтересована компания Samsung, которая получает с платформы Android основную прибыль. Вчера Samsung анонсировала контроллер Android GamePad.

Под пластмассовой оболочкой устройства скрывается стальной каркас, а на поверхности расположены два аналоговых рычага, D-pad в виде круга для задания направления, четыре кнопки и два триггера. Расположение этих элементов напоминает о джойстике приставки PlayStation 3, хотя сам контроллер меньше по размеру. В него может быть установлен смартфон с диагональю от 4 до 6,3 дюймов, который работает на Android 4.1 или более современной версии и поддерживает Bluetooth 3.0. Наиболее полно возможности контроллера раскрывает использование аппаратов семейства Samsung Galaxy с Android 4.3 и 4.4. Например, функция AllShare Screen Mirroring позволит через HDMI-кабель выводить изображение на телевизор. Вместе с устройством идёт приложение Samsung Mobile Console, позволяющее запускать 35 игр, и ещё большее количество будет добавлено в будущем году. Устройство уже доступно в ряде европейских стран, стоимость пока не названа.

Теги:

Samsung, Android, смартфоны, GamePad, контроллеры.

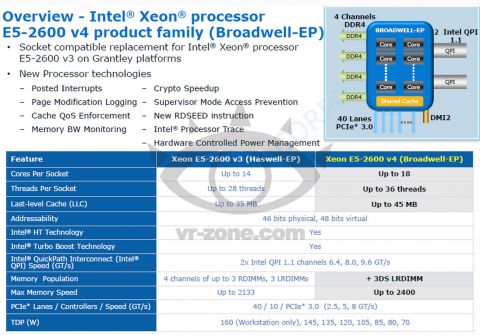

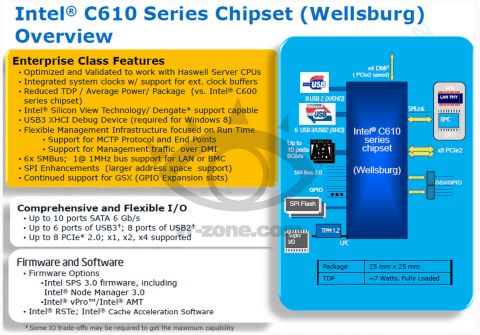

Портал VR-Zone предоставил информацию относительно будущих поколений процессоров Intel Xeon на архитектурах Haswell-EP и Broadwell-EP. Первые, а именно линейка Xeon E5-2600 v3, придут на смену процессорам Ivy Bridge-EP Xeon E5-2600 v2. Сейчас здесь флагманской моделью является чип Xeon E5-2697 v2 с 12 ядрами и кешем L3 30 Мб, в серии же Ivy Bridge-EN будут доступны 15 разблокированных ядер. В новом поколении будут выпущены чипы Xeon E5-2600 v3 на основе 22 нм техпроцесса и трёхмерных транзисторов. Ядер здесь будет 14, потоков команд 28, объём кеша LLC 35 Мб. Какие конкретно модели выйдут в составе данного семейства, станет ясно в будущем году. Haswell-EP будут поддерживать память DR4-2166 и 40 линий PCI Express третьего поколения. Уровень TDP составит 70-145 Вт, а для высокопроизводительных рабочих станций он возрастёт до 160 Вт. На смену Haswell-EP придут 14 нм Broadwell-EP, возможно летом 2015 года. Флагманский Xeon E5-2600 v4 будет 18-ядерным, то есть в 2-сокетных конфигурациях будет доступна одновременная работа с 72 потоками команд и объём оперативной памяти 2 Тб. Объём кеша LLC увеличится до 45 Мб (2,5 Мб на ядро, причём при отключении ядер доступ к их кешу сохраняется), появится поддержка DDR4-2400, и за счёт роста энергоэффективности TDP останется на уровне 160 Вт. В обоих случая частота наиболее производительных процессоров ожидается в районе 3-3,3 ГГц, у начальных чипов с меньшим числом вычислительных ядер она может достичь 4 ГГц. Как производная от серверных Broadwell-EP в настольном высокопроизводительном сегменте появятся процессоры Broadwell-E с 8-10 ядрами, частотой 4 ГГц, TDP 130-145 Вт и поддержкой DDR-2400. В плане производительности большого прироста ожидать не стоит, однако будут заметно усовершенствованы технологи виртуализации и безопасности. Как Haswell-EP, так и Broadwell-EP будут работать на платформе Grantley с чипсетами Wellsburg серии C610.

Теги:

Intel, процессоры, Haswell-EP, Broadwell-EP.

Компания AMD представила ещё не все видеокарты нового поколения, и очередной новинкой станет анонсированная сегодня модель Radeon R7 260. Относится эта карта к бюджетному сегменту и предназначается для пользователей, не требующих значительной вычислительной мощи. Основана она на урезанной версии графического процессора Curacao, в полном виде представленного в карте R7 260X. Лишившись буквы Х в названии, вместе с ней видеокарта потеряла два вычислительных блока, и число потоковых процессоров упало с 896 до 768. Количество текстурных блоков с 56 снижено до 48, а блоков растеризации здесь 16. Номинальная тактовая частота GPU составляет 1 ГГц, объём оперативной памяти GDDR5 1 Гб, её эффективная частота равняется 6 ГГц, шина памяти 128-разрядная. Под максимальной нагрузкой энергопотребление R7 260 будет около 95 Вт, для обеспечения которых достаточно одного 6-контактного разъёма PCIe. Карта основана на графической архитектуре GCN 1.1 и поддерживает фирменные технологии AMD TrueAudio и Mantle, плюс OpenGL 4.3 и DirectX 11.2. Появление R7 260 в розничной продаже намечено на середину января по цене около $110. Она приходит на смену модели Radeon 7770 в качестве конкурента для Nvidia GeForce GTX 650 и GTX 650 Ti.

Теги:

видеокарты, Radeon, AMD, R7 260.

|

|