Вчера отпраздновало свой двадцатый день рождения одно из самых популярных в настоящее время средств связи, а именно смс-сообщения. Первое из них с компьютера на мобильный телефон отправил 22-летний Нил Пепворз 3 декабря 1992 года в Великобритании, посредством оператора Vodafone. Первая смска содержала незатейливое послание «Merry Christmas». Что касается первого смс-сообщения между двумя сотовыми телефонами, его пришлось подождать ещё год, до декабря 1993 года. При этом использовалась сеть GSM и два аппарата компании Nokia. Именно финская компания одной из первых внедрила поддержку текстовых сообщений в своих аппаратах. Следом за ней последовала компания Samsung с технологией набора текста, известной под названием Т9. Примерно к 2000 году популярность текстовых сообщений достигла большинства стран мира. В 2010 году было отправлено около 6 трлн. смсок, а на будущий год прогнозируется рост этого количества до восьми трлн.

Идея обмена текстовыми сообщения посредством мобильных телефонов родилась в 1984 году у финского инженера Матти Макконена (Matti Makkonen). До её реализации прошло восемь лет, и только на стандарте GSM она прижилась окончательно. По словам самого Макконена, за создание смс ответственна команда разработчиков, так что отцом данной технологии он себя не считает.

Теги:

смс.

Финская компания Nokia, занимающаяся разработкой мобильных устройств и геолокационных сервисов, сегодня выпустила пресс-релиз, в котором сообщила о том, что нашла покупателя для своей штаб-квартиры в Эспоо. Покупателем станет компания Exilion Capital, занимающаяся элитной недвижимостью.

По условиям сделки Exilion приобретает три здания общей площадью в 48 тысяч м2, включая 1250 парковочных мест, за €170 млн., а также заключает контракт с Nokia об имущественном найме. Таким образом, несмотря на продажу своей недвижимости, Nokia остаётся в своей штаб-квартире, но уже не в качестве владельца, а в качестве арендатора. Как сообщает финансовый директор Nokia Тимо Ихамоутила, "владение недвижимым имуществом не является частью нашего основного бизнеса, поэтому мы рады появившейся возможности ликвидировать непрофильные активы". Напомним, что ранее уже появлялась информация о намерении Nokia продать свою штаб-квартиру за €200-300 млн., которая официально сегодня подтвердилась, хотя и за меньшую сумму. По ожиданиям сторон, сделка должна завершиться к концу года. Продажа штаб-квартиры является частью общей реструктуризации Nokia и ликвидации непрофильных активов.

Выставка потребительской электроники Consumer Electronics Show состоится в Лас-Вегасе уже в следующем месяце. Именно там LG и собирается представить первые свои результаты на поприще создания собственных мобильных чсистем на чипе. Согласно всё тому же репортажу, над созданием процессора в настоящий момент работают более 900 инженеров. Естественно, собственными производственными мощностями для выпуска процессоров компания не обладает, так что у мирового лидера по выпуску полупроводниковой продукции, тайваньской TSMC, станет на один заказ больше. Процессор, который сейчас носит кодовое имя H13, будет выпускаться по 28 нм технологическому процессу и использоваться в смартфонах и телевизорах с доступом в сеть Интернет. С учётом того, что компания приобрела лицензии на использование архитектуры ARM Cortex-A15 CPU и Mali-T604 GPU, данный процессор может быть основан именно на них.

Теги:

LG, процессоры.

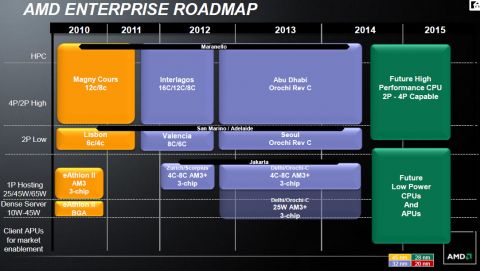

На основе новых слайдов из состава технологических планов компании AMD стало известно примерное время появления будущих настольных процессоров. Согласно им, семейства серверных и высокопроизводительных микропроцессоров компании будут обновлены не раньше 2014 года. Новые чипы будут основаны на архитектурах Steamroller и/или Excavator; к сожалению, столь отдалённое время их появления почти неизбежно ещё больше увеличит отставание AMD от Intel и снизит конкуренцию на рынке настольных микропроцессоров. Документ AMD, носящий название Cloud Server Strategy (стратегия облачных серверов), появился пару месяцев назад, и уже не раз был продемонстрирован на различных мероприятиях, открытых и внутренних. Как указано в нём, в следующие два года AMD будет продавать серверные процессоры Opteron с географическими наименованиями «Abu Dhabi», «Seoul» и «Delhi», все они основаны на архитектуре Piledriver. В 2014 году им на смену придут новые модели, как в сегменте высокопроизводительных процессоров, так и серверных моделей с низким уровнем энергопотребления. Выпускаемые на основе одной архитектуры, они могут появится примерно в одно и то же время. Сейчас работа над этими процессорами ещё далеко от завершения, судя по тому, что для них даже не придумано кодовых имён. К сожалению, откровений от них ждать не приходится, судя по тому, что выпускаться они будут лишь по 28 нм технологическому процессу, тогда как Intel к тому времени собирается освоить 16 нм, что позволит снизить их себестоимость и включить большее количество вычислительных ядер.

Теги:

AMD, процессоры.

NSS Labs, независимая исследовательская организация в области информационной безопасности, подготовила специальный отчёт, в котором провела тестирование популярных браузеров на устойчивость к фишинговым атакам. По мнению лаборатории фишинговые атаки опасны не только сами по себе, но и являются плацдармом для дальнейшего заражения ПК пользователей, поэтому важно оценить устойчивость браузеров к такого типа атакам. Для изучения были отобраны четыре браузера: Internet Explorer 10, Google Chrome 21, Safari 5 и Mozilla Firefox 15. Три браузера из четырёх имеют одно существенное сходство: все они используют Google Safebrowsing API, хотя используют несколько разные методики. На момент тестирования все браузеры, кроме Internet Explorer, имели наиболее свежую релизную версию, тогда как браузер от Microsoft использовался в режиме бета-версии. Программы подверглись испытанию 2291 фишинговыми ссылками, при этом проверялась не только результат блокирования, но и реакция на ссылки "нулевого дня", которые имели высокую вероятность обхода механизмов защиты браузера. По результатам всех замеров все веб-обозреватели показали отличные результаты, варьирующиеся от 90% до 94%. Первое место занял Google Chrome с максимальным показателем, следом расположился Internet Explorer с 92% заблокированными ссылками, тогда как Firefox оказался на четвёртом месте с минимальным результатом в 90%. Несмотря на то, что Firefox вычислил меньше всего фишинговых ссылок, браузер от Mozilla быстрее всех справлялся с опознанием ссылок "нулевого" дня. В среднем, чтобы вычислить такую ссылку Firefox требовалось около 2.33 часов, тогда как конкуренты тратили на это значительно больше времени: 5.38 часов для Safari, 5.64 часов для Chrome и 6.11 часов для Internet Explorer. Специалисты NSS Labs отметили, что разницы в способности браузеров блокировать фишинговые атаки практически нет, в отличие от результатов подобного исследования, проведённого в 2009 году. Тогда наилучший результат был 83% заблокированных ссылок, а худший - 2%. Таким образом, разработчики браузеров и создатели защитных механизмов Microsoft SmartScreen и Google SafeBrowsing провели большую работу над ошибками, доведя эффективность защиты до высокого уровня.

Теги:

Firefox, Safari, Internet Explorer, Google Chrome, браузеры, NSS Labs, фишинг, антифишинг.

|

|

Согласно репортажу южнокорейской газеты Korea Times, компания LG собирается начать разработку собственных микропроцессоров для мобильных устройств своего производства. Таким образом, компания желает взять в свои руки контроль за как можно большим числом комплектующих для своих аппаратов, следуя складывающийся в настоящее время тенденции на мобильном рынке. Например, именно такой стратегии придерживаются два безоговорочных лидера рынка смартфонов, Samsung и Apple.

Согласно репортажу южнокорейской газеты Korea Times, компания LG собирается начать разработку собственных микропроцессоров для мобильных устройств своего производства. Таким образом, компания желает взять в свои руки контроль за как можно большим числом комплектующих для своих аппаратов, следуя складывающийся в настоящее время тенденции на мобильном рынке. Например, именно такой стратегии придерживаются два безоговорочных лидера рынка смартфонов, Samsung и Apple.